別讓自保變成犯法:傷害罪與正當防衛,你分得清嗎?【西區刑事辯護律師】

關鍵議題:傷害罪、自保、過失、防衛過當

有些人出於防範心理,預先設下「機關」或「陷阱」,認為這是保護自己的一種手段,但在法律眼中,這樣的「自保」行為,很可能會構成傷害罪。想保護自己,先搞懂這些法律邊界,才能不踩紅線。

一、什麼是「傷害罪」?哪些行為會觸法?

根據《刑法》第277條,傷害人之身體或健康者,就有可能構成傷害罪。構成要件包含以下幾點:

- 有主觀上的故意或過失:行為人明知或應知行為可能傷人,仍執意為之。

- 造成客觀上的損傷:例如瘀青、割傷、灼傷、骨折等,不以重傷為限。

二、正當防衛的界線在哪裡?

法律規定在面對正在發生的不法侵害時,有權進行防衛。但這種權利並非無限上綱,需同時符合下列條件:

- 有當下的不法侵害:必須是正在發生的行為,例如眼前的攻擊或威脅,不包括預測可能發生的事,或是已經過去的侵害。

- 手段合乎必要:防衛行為應該與當下危險相稱,不能為了小事就做出嚴重傷害。

- 不得明顯超過必要限度:如果過度使用暴力,超出防衛所需,可能構成「防衛過當」,雖可減免刑責,但仍要負責。

若確實是因為防衛他人或自己而出手,但手段過重,雖然仍會成立傷害罪,但法院可視情節減輕或免除刑罰。

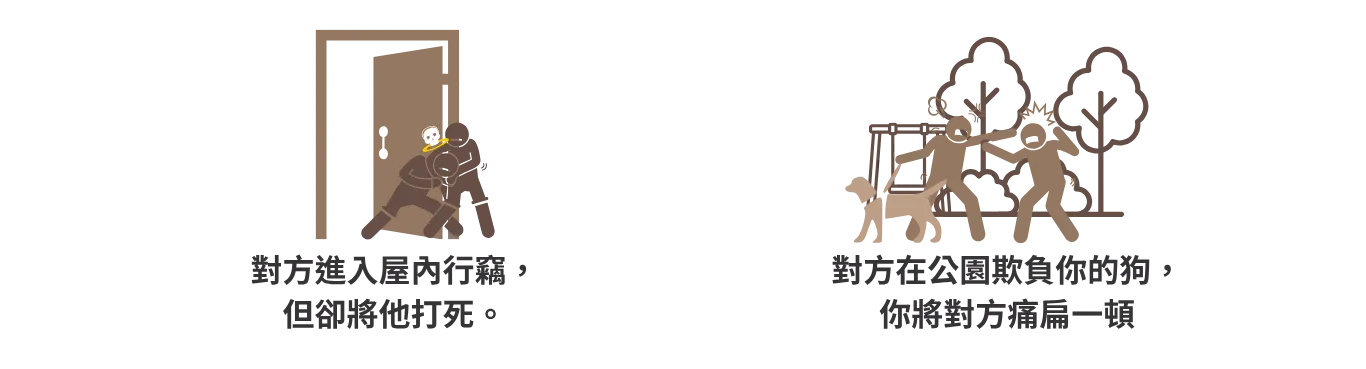

例如:

這些都可能被視為「防衛過當」。

四、預設陷阱或提前反制,是不是正當防衛?

不少人會問:我怕被偷、被害,提前設下裝置反制,這樣不行嗎?答案是【不行】。

因為正當防衛的核心是「立即的、不法的攻擊行為」,若只是預設可能發生的風險(例如:怕有人動你的東西、怕對方偷用),就先傷人或設置危險物,這樣會被視為主觀故意傷害,難以主張防衛。

五、結語

保護自己,不代表可以傷人。自保不是不能做,但要有「界線感」——你不能為了防範風險而主動傷人,也不能以報復之名行使暴力,切記:

- 法律只保護立即且合理的自衛行為。

- 預設性的陷阱與報復行為,恐怕反而會讓你觸法。

建議面臨危機時,採取理性因應方式,如報警、尋求法律協助,才是最有效也最安全的自我保護方式。